Shin x blog

さあ、AWSをはじめよう! for PHPer

春ということで、Amazon Web Services(AWS)をはじめてみませんか。

AWS盛り上がっていますね。2011年3月に東京リージョンができたことで、そろそろ触ってみようかなというPHPユーザの方も多いかと思います。

そんなあなたへ、AWSをはじめる際に役立つ情報をご紹介です。

1. AWSアカウントを新規作成して、EC2の利用申し込みを行う

まずAWSのアカウントを作成して、EC2の利用申し込みを行います。

手順については、AWSエバンジェリストの @KenTamagawa さんが書かれた以下の資料が参考になります。このとおりに進めていけば、おおよそ問題無いと思います。

進める中で自分が詰まった点は以下。

郵便番号、電話番号にはハイフンを

郵便番号、電話番号はハイフンが必要なので入力するようにして下さい。

書式は日本国内のもの、郵便番号8ケタ(ハイフン入り)、電話番号は12〜13ケタ(ハイフン入り)で大丈夫です。

電話にびびらない

EC2の利用申し込みでAmazonから電話がかかってくる場面があります。

実は、はじめてアカウントを作成して利用しようとした時は申込画面も英語版しか無かったので、英語な人から電話がかかってくるのかと思って、それはそれはびびっていました。気持ちの整理を付けるために2,3日かかった記憶があります:D

まあ冷静に考えてみれば分かりますが、人がかけてくるわけではなく、機械がかけてきます。電話を取るとアナウンスが流れるので、あとは画面に表示された暗証番号をプッシュで入力すればokです。(人がかけてくる場面を想像すると面白いですが:-p)

暗証番号を入力するとすぐに次の画面に遷移するので、これはこれで近未来な感じがして感動しました。

クレジットカードが必要

アカウント作成、EC2の利用申し込みは無料ですし、サービスを利用(EC2インスタンスを起動など)しない限りは費用は発生しませんが、クレジットカードの登録は必須となります。ご注意を。

2. EC2を触ってみる

では実際にブラウザでAWS Management ConsoleへアクセスしてEC2インスタンスを起動してみましょう。

この手順についても、@KenTamagawa さんが書かれた資料が参考になります。

補足としては以下の点あります。

SSHログインユーザ

このスライドのようにAmazon Linuxを利用する場合は「ec2-user」ユーザでSSHログインして下さい。他のOSで起動した際は、rootユーザでログインする場合もあるので間違えないようにご注意を。

SSHコマンドでログイン

SSHでログインするツールは、sshコマンドでも何でも良いです。その際はダウンロードした秘密鍵を -i で指定して下さい。

$ ssh -i /path/to/demo-key.pem ec2-user@PUBLIC_DNS_HOST

なお手元のMacではPublic DNSにあるFQDNを指定すると「ControlPath too long」というエラーが発生します。こういった場合は、Public DNSからIPを引いて、IP直で指定すればログインできます。(ただしIP変更が起こる場合があるので、可能ならFQDNでログインした方が良いです。)

$ dig ec2-xxx-xxx-xxx-xxx.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com xxx.xxx.xxx.xxx $ ssh -i /path/to/demo-key.pem ec2-user@xxx.xxx.xxx.xxx

PHPのインストール

Amazon LinuxでPHPを利用するには、yumでインストールするだけです。

$ sudo yum -y install php

Amazon LinuxでインストールされるPHPのバージョンは、5.3.6です。(2011/04/12現在)

$ php -v PHP 5.3.6 (cli) (built: Mar 29 2011 19:13:32) Copyright (c) 1997-2011 The PHP Group Zend Engine v2.3.0, Copyright (c) 1998-2011 Zend Technologies

あとは必要に応じて、yumコマンドやpear、peclコマンドで追加していきましょう。

3. AWS SDK for PHP

まずAWSを利用する準備が整いました。

これからEC2インスタンス(サーバ)のセットアップをして、S3やEBS、RDSなどなどを活用していくと思うのですが、PHPerなら是非おさえておきたいのが「AWS SDK for PHP」です。

AWSはクラウド環境として多種多様なサービスを展開しているのですが、そういったサービスをAPIで操作することができます。例えばEC2インスタンスの起動、停止といった作業がどこからでもAPIで操作できるわけです。このAPIが揃っているのがAWSの特徴で、なかにはR53のようにAPIでのみ操作可能(AWS Management Consoleでは操作できない)なサービスがあるくらいです。

このAPIを活用すれば、独自の管理コンソールを構築することも可能で、実際そういったサービスも外部ベンダーから提供されています。

そんな便利なAPIなのですが、このAPIをPHPから簡単に操作できるようにSDKが提供されています。それが「AWS SDK for PHP」です。

3-1. 要件

AWS SDK for PHPは以下の環境で動作します。

PHPのバージョンさえクリアしておけば、あと必要なのはcURLくらいでしょうか。

ちなみに2.で構築したAmazon Linux環境のPHPでは、下記条件は全て満たされていました。

- PHP5.2以上(5.2.14 or 5.3.x推奨)

- SimpleXML / JSON / PCRE / SPL

- cURL PHPエクステンション(HTTPSサポート)

- file_get_contents() / file_put_contents() でファイルシステムを読み書きできる環境

3-2. インストール

AWS SDK for PHPはPHPソースで書かれたライブラリです。ダウンロードするだけで利用できますので、お好みの方法でインストールして下さい。

- http://aws.amazon.com/sdkforphp からダウンロード

- git

- subversion

- pear

ここではgitでインストールしています。

$ sudo yum -y install git //git のインストール(git環境があれば不要) $ git clone git://github.com/amazonwebservices/aws-sdk-for-php.git AWSSDKforPHP $ ls AWSSDKforPHP

要件やインストール方法はドキュメントがあるのでこちらを参考にして下さい。

=> Getting Started with the AWS SDK for PHP

3-3. 認証情報の取得

AWS SDK for PHPを実際に利用する際はAWSアカウントの認証情報が必要となります。

認証情報はAWSのWebサイトで取得できます。

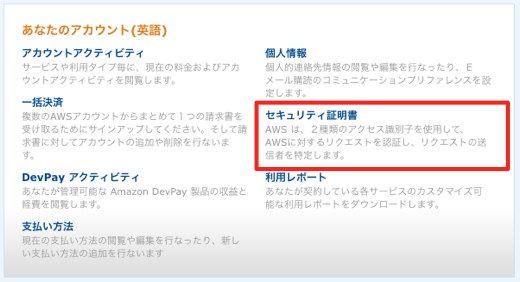

まずグローバルナビの「アカウント」をクリックします。クリックするとアカウントのメニューが表示されるので下図のように「セキュリティ証明書」をクリックします。

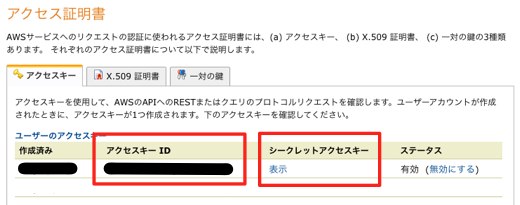

セキュリティ証明書ページが表示されたら(もしログイン画面が表示されたらログインして下さい)、下図の「アクセス証明書」を表示します。ここにある「アクセスキーID」「シークレットアクセスキー」が認証情報となります。

3-4. サンプル

では実際にAWS SDK for PHP(以下、SDK)を使ってサンプルを作ってみます。

ここでは全リージョンのEC2インスタンスを取得して表示してみましょう。

サンプルファイルはSDKが入っているAWSSDKforPHPディレクトリと同じ階層に設置します。

$ ls AWSSDKforPHP sample.php

サンプルソースは以下です。

まず require_once() でSDKを読み込みます(1)。これはどのサービスに対する処理を書く時も同じです。

次は、処理対象のリージョンを連想配列に格納しています(2)。SDKで処理を行う際は対象のリージョンをセットする必要があります。今回のサンプルでは全リージョンに対して処理を行うので、連想配列に格納しておきます。

次に、EC2へ処理を行うAmazonEC2クラスをインスタンス化します(3)。コンストラクタにて3-3で確認した認証情報をセットしています。第1引数が「アクセスキーID」、第2引数が「シークレットアクセスキー」となっています。

書籍のサンプルなどを見ると認証情報はSDK用の設定ファイルである「config.inc.php」に記載する例が多いのですが、個人的には認証情報は自分で管理したいのでコンストラクタで渡す方法がやりやすいです。

ここからAmazonEC2インスタンスに対して処理を行います。

まずset_region()で処理対象のリージョンを設定します(4)。そしてdescribe_instances()で対象リージョンのEC2インスタンス情報を取得して(5)、リージョン名とインスタンスIDをprintf()で出力しています。

この処理を各リージョン毎に行います。

3-5. 実行

ではサンプルソースを実行してみましょう。

下記結果から、us-westリージョンで1つ、ap-northeast(東京)リージョンで2つのEC2インスタンスが存在していることが分かります。

$ php sample.php [us-west-1] i-xxxxxxxx [ap-northeast-1] i-yyyyyyyy [ap-northeast-1] i-zzzzzzzz

このようにAWS SDK for PHPを利用すると簡単な記述でAPIを実行して、AWSを操作することができます。

4. 参考書籍

Webに様々な情報があるとはいえ、これからはじめるなら、やはり書籍などまとまった情報をじっくり学びたいところです。

そこでAWSをこれからはじめるPHPerにおすすめな本をあげてみました。

G-CLOUD Magazine 2011

クラウド関連の情報が掲載されているムックです。AWSの特集があり、その中にAWS SDK for PHPの記事が掲載されています。

他にもAWSの記事も多く掲載されており、特にgumiさんの「Amazon EC2 API Tools」を活用したサーバ構築を自動化する記事が参考になりました。

Amazon Web Servicesガイドブック

AWSを活用するPHPerにはおすすめの定番本です。

この本ではAPIを利用してAWSを活用する実例が多数掲載されているのですが、それらのサンプルソースが全て「AWS SDK for PHP」を利用したものになっています。個人的にはタイトルを「AWS SDK for PHPガイドブック」にしても良いんじゃないかと思うくらいPHP満載のAWS本です。

内容も単に機能紹介を並べているのではなく、実際のWebサイトなどの構築を通じてAWSの各サービスを活用するアイデアが書かれています。

AWS SDK for PHP(aws.amazon.com)

書籍では無いですが、AWSサイトでは「AWS SDK for PHP」のドキュメントが公開されています。

導入方法にTips、そしてリファレンスが揃っており、SDKを活用していくには必須の内容となっています。

AWSを触ってみましょう

いよいよクラウドの本格利用がはじまる今だからこそ、多種多様なクラウドサービスを個人で利用できるAWSを通じてクラウド利用の勘所を掴んでおくというのが大切だと思います。

さらに「AWS SDK for PHP」の存在により、PHPコードで手軽にそういったサービスをプログラムで操作することができます。

無料利用枠も提供されていますので、まだの人はぜひ一度AWSを使って、「プログラマブルデータセンター」と呼ばれるクラウド環境を体感してみてください。

- コメント (Close): 2

- トラックバック: 6

PHPカンファレンス関西を開催しました #phpkansai

2011/4/2に大阪産業創造館でPHPカンファレンス関西を開催しました。

「東京で開催されているPHPカンファレンスを関西で!」という想いから昨年11月に会場の予約をしてから早半年、ようやくイベントを開催することができました。

イベント当日は多くの方に参加頂き、本セッション、懇親会を通じて盛り上がりました。

協賛頂いた各社様、スピーカーのみなさん、参加されたみなさん本当にありがとうございました。

イベントを終えて1週間経ったいま、あらためてイベントを振り返ってみたいと思います。

3つのお願い

イベントのオープニングセッションにて参加されたみなさんに3つのお願いをしました。

1. 義援金

まず、義援金のお願いです。

東日本大震災にて被害に遭われたみなさんへ向けて義援金を募りました。本イベントはチャリティイベントではないのですが、みなさんから非常に多くの支援を頂きました。

義援金は、¥64,819-となり、こちら日本赤十字社へ送付しました。

送付は郵便局窓口で行ったのですが、郵便局員の方にとても感謝されました。私は代表で持っていったに過ぎず、この感謝の言葉はみなさんへ向けたものなので、ここで共有したいと思います。

みなさんご協力頂き、本当にありがとうございました。

2. 情報発信

情報発信を積極的にやって下さい、というお願いです。

セッションを聞きながらTwitterでtweetするというのは、こういったイベントに慣れていない人だとマナー違反と思い、躊躇してしまうかもしれません。しかし本イベントについては気にせずに思ったこと、感じたこと、学んだことをどんどん発信して下さいという話をしました。

そうした情報発信が当日イベントに来たくても来られなかった人への情報共有にもなります。

イベント当日は、みなさんから多くのtweetがあり、イベント会場の雰囲気が共有できたと思います。

Togetter – 「PHPカンファレンス関西のツイートまとめ」

参加された方のレポートも多数投稿されています。

3.楽しむ

せっかくイベントに参加されたのですから、しっかり楽しみましょう!というお願いです。

初のイベントということもあり、朝一は緊張している人も多かったように思いましたが、本セッションが進み、ライトニングトークで盛り上がった後のクロージングの頃にはみんな良い表情をしていました。

↑はクロージング後に希望者だけで撮影した集合写真ですが、みんな良い顔してますね:D

懇親会では一日の疲れ、緊張感から解放されたのもあり、さらに盛り上がりました!関西のPHPユーザ同士で、こういった場が作れたことが何より嬉しかったです。

多くの方から「次回も!」という声を頂きました。さらにアンケートでも90%以上の方が「次回も参加したい」と回答されていました。

もちろん不満に思われた部分もあるかと思いますが、みなさんの笑顔を思い返すと、関西初のイベントとしては一定の成果はあったのではと感じています。

セッションにてPHPに関する内容が少なかったのでは?

本セッションについて「PHPに関する内容が少ないのでは」という意見が多くありましたので、この点について。

このイベントのテーマである 「クラウド」「ソーシャルアプリ」「スマートフォン」 というのは、どれもPHPだけに限った話題ではないので、当初よりPHP色がやや薄くなるというのは想定していました。

しかし、どれもPHPユーザそしてWeb関連の人間にはとっては無視できない内容ですし、関西では語られることが少ないので、こういった機会にぜひ関西のPHPユーザに知ってもらいたいという考えがありました。

こうした意向を受けて各スピーカーの方へセッションをお願いしたので、それぞれのセッションはテーマに沿った素晴らしい発表を行って頂けました。セッション一つ一つについてはどれも満足度の高い内容だったかと思います。

あとは私の構成の問題で、これについては反省すべき点がありました。

参加された方からの意見でも「PHPに関する内容は少なかったけど、面白かった」「テーマに沿った内容で面白かった」といった意図していたとおりの意見もあったのですが、やはりもっとPHPに関する内容を期待していた人にとっては不満が残る部分もあったと思います。(ライトニングトーク以降でPHP成分は補充できた、という人も多かったです:D)

「PHPカンファレンス関西」という名前のイベントなので、PHPに関するセッションを期待されるのは当然のことです。

叱咤激励は次への期待だと受け取り、今後開催する際は熟慮したいと思います。ご意見頂いたみなさんありがとうございました。

イベントで外界を知る

後日、イベントに参加した弊社スタッフから聞いた感想が、まさにこのイベントを開催した意義を表していたので紹介します。

彼はこういったイベントに参加することが初めてだったので、イベント慣れしている人間からすれば当然の風景がとても新鮮に映ったようです。

- MacBookやThinkPadなどのモバイルPCやスマートフォンを使っている人がこんなにいるということ

- 今までWebでしか見たことの無い技術を実際に使っている人がいるということ

- 意識の高い人が多いということ

- そして関西にはこんなに多くのPHPユーザがいるということ。

こうした「外界」に触れる機会を関西で作る、というのがこのイベントを開催した意義です。

この経験をきっかけに今度は自分自身がその世界に飛び込んでくれることを期待しています。そして、そうした人が一人でも二人でも増えていってくれることが、このイベントを開催した人間からの望みです。

みなさん、ありがとうございました!

冒頭でも触れましたが、このイベントは数多くの方からの支援を頂いて開催することができました。

イベントでは話せなかったのでこの場を借りて。

日本PHPユーザ会からは本イベントサイトのサーバ、ドメインを支援して頂きました。また @koyhoge さんと @yudoufu さんからはイベント自体をやるかやらないかという段階で相談に乗って頂き、とても心強かったです。

次にCakePHPのコミュニティ、いつも一緒にイベントをやっている気心が知れたメンバーからのアドバイスはとても安心できました。「いつでも手伝うから、声掛けて。」この一言で何度も救われました。(ちなみにUst配信で利用したTwinPactは、配信職人 @suzuki さんから借りました:D)

そして最後に実行委員会のみんな。頼りない実行委員長だったかもしれないけど、最後まで「PHPカンファレンス関西を成功させよう!」という想いで一緒に頑張ってくれました。はじめましての人も多いなか、暗中模索で進んできたけど、イベントを通して最後には良いチームになれたと思います。また一緒にやりましょう。

他にも多くの方から協力、アドバイスを頂きました。本当に、本当にみなさんありがとうございました。

これが終わりではなく、はじまりです。関西から日本を盛り上げていきましょう!

- コメント (Close): 0

- トラックバック: 0

さよならPHP

- 2011-04-01 (金)

- PHP

僕は今日もきっとPHPと一緒です。

君と出会ったのはいつだったかな。

あらためてそんなことを思い出すこともないくらいいつも一緒にいるね。

そう僕らはいつも一緒にいるんだ。

あれはまさにITバブル真っ盛りの2000年。僕はWebでシステムを作ることを夢見てパートナーを探していた。

誰がいたかな、ああ真珠に良く似た名前の子もいたし、蛇みたいな子もいた。

赤い宝石みたいな子はその時はあまり見かけなかったかな。

そんな中に君がいたんだ。

僕らはすぐに意気投合した。一緒に色んなWebシステムを作り上げてきたね。

今だからいうけど、実は君の$は嫌いだったんだ。

はじめは、もうあれを見ると生理的にダメだった。真珠っちもそこがイマイチだったんだよな。

でも「あばたもえくぼ」とは良く言ったもので一緒にいる時間が長くなると、そんなことは気にならなくなった。

いつしか変数入力しようとすると、とっさに左親指がshiftキーに動くようになった。

おかげでたまに他の子と遊ぶ時もついつい$を打ってしまうよ。

人って慣れていくもんだね。

僕は知ってるよ。

今でこそ他の子たちと付き合ってるやつらから、やいのやいのとやっかみを言われてるけど、あの頃は違った。

あの頃は、これからのWebシステム言語として君が注目されていたのを。

実際、僕も君と付き合っていたおかげで色んな人に声をかけられたものさ。

自分のことを褒められているわけじゃないけど、なんだか嬉しかったよ。

もちろん分かってるさ。結局大事なのは言語じゃなくて、それを使う人自身だってことは。

でもその時は君といるだけで、周りの見る目は違ったんだ。

いつの頃からだろう、周りの目が変わったのは。

時は流れて、状況は変わっていく。それは当たり前のこと。特に進化が早いって言われてるWebの世界ではね。

もちろん君も変わっていった。他の子の良いところをどんどん取り入れようと努力していたね。

オブジェクト指向、アクセス制御子、例外、そして最近は、名前空間にクロージャかな。

でも、そんななりふり構わずどん欲に他の子の良いところを取り込んでいく姿勢が反感を買ってしまったのかな。

最近のWebを見ると、君のことを蔑むような発言が多くなった。

もちろん、最初はそんなこと気にしてなかったよ。

arrayばかり書かされるだの、引数の順番に統一性が無いだの、後付けオブジェクト指向だの色々言われても、そんなこと気にしてなかった。

もちろん気になるところはあったけど、僕らはあの手この手で上手くやってきたしね。

でも、いつしかその発言は君と一緒にいる僕らにも向けられるようになった。

謂われのない誹謗中傷。

君と一緒にいる僕らは人それぞれ違うのに、なぜか一緒にされる。

ラベル付けされて、攻撃される。。。

分かってるよ。僕らの間で何かがあったわけじゃない。そう、多分僕らはこれからも上手くやっていけるよ。

でも、

でも、

でも、

僕はもう限界なんだ。。。。。。。。。

こんなこと言うと君はなんて言うかな。

いつもみたいに「Notice: Undefined variable」って言うかな。

怒って「Fatal error !」って言うかも。

ああ、あきれて「Parse error: syntax error」かな。

君が悪いんじゃない。僕が負けたんだ。

君のことはずっと忘れない。

でも、ちゃんと言わせて。今日、そう今日しか言えないんだ。

「さよならPHP」

via. Big Sky :: さよならIE6たん

- コメント (Close): 1

- トラックバック: 0

人前で話すことへの恐れを解決する5つの方法

人前で話すことに抵抗がある人にオススメな本があったのでご紹介。

著者のスコット・バークンは、マイクロソフトで1994年から2003年にかけて働き、主にIE1.0から5.0のプログラム・マネジメントを担当していたという経歴の持ち主です。プログラマとしてはなんとなく親近感が湧きますね。

この本では現在講演家として活動している著者のノウハウが記されているのですが、著名な講演家の高度なテクニックというよりは、率直に一人の人間として講演、発表に向かう姿勢が書かれています。これまで数多くの発表をこなしている著者でも発表前には恐怖を抱き、それに対処するために様々な努力を重ねている点についてはとても参考になります。

この本を読んで感じた人前で話すことへの対応方法を5つにまとめてみました。

1. ささいな失敗は起こるもの。気にしない。

発表に失敗はつきものです。しかし細かな失敗はたいてい聞いている側は気にしていません。

話がだとだどしい、噛む、間があく、スライドの誤植、スクリーンからスライドが少し切れている、などなど発表者としては気になる小さな失敗はたくさんありますが、聞く側はそれを認識はしますが、それが発表の印象にはそれほど大きく繋がりません。

本書では、デール・カーネギーの「Public Speaking for Success」からの引用を用いて、同じ発表でも話す側と聞く側でいかに印象が違うかが語られています。

よい講演家が話し終えたとき、通常そのスピーチには4つのバージョンが生まれています。その講演家が話したスピーチ、その講演家が準備したスピーチ、その講演家が話したと新聞に伝えられているスピーチ、そして、講演家が帰宅途中でこう話せばよかったと思うスピーチです。

大事なことは話すべきこと、発表の内容であって、まずはそれに注力すべきです。

2. 「人前で話すのは怖い」ということを自覚する

本の中では「人類の最大の恐怖」というリストが紹介されています。

1. 人前で話す

2. 高いところ

3. 虫、虫、そして虫

4. お金の問題

5. 底なしの水

6. 病気

さすがにこれは大げさですが、こんな例えが出るほど、やはり人前で話すということは怖いものです。人前で平然と話す人でもよく観察すると緊張している様を見ることができます。

まずは、人前で話すのは怖いということを自覚し、それは当然のことだと受け入れることが大切です。

本書ではその恐怖を克服する有効な手段として事前準備の重要性について語られています。

3. 事前準備がとにかく大事

パレードの法則などで「段取り8割」と言われていますが、まさにこれですね。事前準備の出来によって発表の出来が大きく左右されます。

本書では事前準備としては、発表内容を考える、スライドを作成する、練習するなど通常の準備で行うことはもちろんのこと、さらに会場への入り方、発表機材のチェック方法、発表時間までの過ごし方、など数多くのTipsが書かれています。

会場への入り方や発表時間までの過ごし方などは、いわゆる勉強会での発表に際しては、やや過剰気味に見える気もしますが、これらは全て「人前で話すときの失敗をできるだけ避けるため」であり、さらに「その失敗の想像から来る恐怖を軽減する」ためのものだと感じました。

「たかが勉強会の発表のために、こんなことまでやらなくて良いかな」ということでも、自分がそれをやって楽に発表に望めるならやっておいた方が良いです。

プログラマー的な発想でいうところの「怠惰」と似た感覚ですね。(本番で楽するために全力で準備しておく)

出来うる準備は全てやっておいて、そして気持ちを楽に本番に望みましょう。

4.準備にかける時間

ではどれくらいの時間を準備に割けば良いかということですが、それについて参考になる内容があります。

100人があなたの話を1時間聞く場合、それはあなたが言わなければならないことに対して聴衆の100時間という時間が充てられるということを意味します。聴衆のために準備をし、聴衆について考え、聴衆の必要性に最も合うようにあなたの考えを磨くために、5時間、10時間という時間を充てられないとしたら、聴衆の時間に対するあなたの尊敬の念についてなんと言っていることになるでしょう。

これを5分のLT(ライトニングトーク)に当てはめると、聴衆が200名であれば、5分*200=1000分という他人の時間が充てられるということです。これだけの時間が充てられるのですから準備に時間をかけるのは当然のことかもしれません。

ただし、これは1000分かけて準備しなければならないということではなく、最大それくらいの時間を準備に費しても良いということだと思います。(技術系の発表では調査含めて、さらに多くの時間がかかることも多いですけどね:D)

もし準備に時間がかかることを気にしているならば、実際の発表では聴いている方からこれだけ多くの時間を頂くわけですから、安心してじっくり時間をかけて準備をしましょう。

5. 練習のススメ

これは最も大事な事前準備と言っても良いかもしれません。発表の練習です。

ここでいう練習というのは、発表で話す内容の一文一句を間違えずに話すようになるということではありません。

私の目的は単に自分の原稿を理解して十分に安心できる状態になることです。完璧ではなく、自信が目標です。

話す言葉はその時々の表現で問題無いのですが、話すべき内容、発表で主張したい内容のいわゆる発表の芯の部分を徹底的に磨いていく作業が練習だと思います。

この発表内容を精査していく手法として以下のような方法が紹介されています。

私は練習するとき、特に新しい原稿の草稿で練習するとき、たくさんの問題に遭遇します。そしてつっかえたり、混乱したりしたときには、そこで中断し、次の選択肢から一つ選びます。

・もう一度やればうまくできるだろうか?

・このスライドかこの前のスライドを変更する必要があるか?

・この文章すべてを一葉の写真と説明に置き換えることができるか?

・前の論点からこの論点へのもっと良い誘導方法はあるか?

・この論点またはスライドまたはアイデアを単に完全に無くしてしまったほうが全体的に良くなるだろうか?大きな間違いをせずにひと通り最後まで話し終えられるようになるまでこの過程を繰り返します。

発表で伝えたいことが明確であれば、表現で多少つまづいても大きな問題にはなりません。それより結局何が言いたかったんだ?という発表の方が問題です。

誰もいないところで一人で練習するのはなんだか小っ恥ずかしいですし、やり辛いものです。しかし事前に練習を行っておけば論点の矛盾や展開のつまづきに簡単に気づくことができます。

発表が苦手な人ほど練習を避ける傾向にあるようなので、次回の発表ではじっくり練習をやってみてはどうでしょうか。

他にも気になるTips

発表への苦手意識を克服するという視点で取り上げていますが、この本では他にも発表について数多くのTipsがあります。

個人的には以下の内容が面白かったです。

- 主張の伝え方

- リモコンやモニタ、マイクなどの機器について

- 「えー、あー」を止める方法

- 話を聴いてくれない、質問を執拗にする、など少し困った聴衆に関する対処

- 発表内容、タイトルを考える方法

人前で話す人にオススメしたい本

著者のような著名な講演家が練習をじっくりやっているという点について非常に心強く感じました。私自身も過去の発表でうまくいったと思う時は、事前に準備をしっかりやったときです。これからも安心してしっかり準備したいと思います。

本書では他にも著者自身の発表に対する考え方がユーモラスな表現を交えて率直に書かれており、とても地に足がついた内容になっています。人前で話すこと本業にするような人だけでなく、私のように勉強会などで話す程度の人間にとっても役立つ内容が盛りだくさんとなっています。

信頼のオライリー・ジャパンですし、ぜひ一度手にとって読んでみて下さい。(お知り合いの方ならお貸ししますので、連絡下さい。)

- コメント (Close): 2

- トラックバック: 6

AWSで気になること4つを聞いてきた – 第1回 JAWS Osaka勉強会

第1回 JAWS(Japan AWS User Group) Osaka勉強会に行ってきました。

大阪では貴重なクラウド系の勉強会、しかもAWSの方が来られる、さらにちょうどAWSを使える案件が出てきたタイミング(というか提案したのですが:D)ということで、参加してきました。

おそらく他の参加される方は「はじめまして」の人ばかりですし、せっかくの機会なので LT もやってきました。

ちなみに人見知りしたり、自己紹介が苦手だったりする人は発表してしまうのが良いですよ。発表の上手下手は関係無く、発表した人は印象に残りやすいです。数分でも自分の話を参加者全員が聞いて貰えるってなかなか無いですからね。

@see 勉強会を楽しむなら発表しよう!

AWSで聞きたいあれこれ

「AWSで聞きたいあれこれ」というタイトルでLTしてきました。

せっかくAWSエバンジェリスト、さらに識者の方達が集まる場なわけですから、日頃AWSを使っていてふと気になる疑問、「自分はこうしているんだけど、他の人はどうやっているのかなー」という質問を逆に聞いてしまおうと思い、通常の発表とは逆にみなさんに質問を投げかけるという内容にしました。

本当は山ほど聞きたいことがあったのですが、とりあえずという事で基本的な 4 つについて聞いてきました。

1. Region

質問

AWSアカウントを作って、さあ AWS Management Console で EC2 インスタンスを起動してみようと思った時にまず迷うのが region の選択です。(勉強会時点は)4 つの Region(US East / US West / EU West / Asia Pacific)があるのですが、日本向け Web システムを構築するならどの Region を選びますか?

参考までに、各regionにmicroインスタンスを立てて、国内からpingを打ってみました。RTTを見るとUS WestかAsia Pacificかなーと思うのですが、日本向けWebシステムを作るとしたらどのregionを選びますか?もしくは選んでますか?

会場からの回答

- US West と Asia Pacific が半々くらい。US Eastもちらほら。EU Westはナシ。

- Asia Pacificでも経路によっては、国内からでも80msくらい出る。

=> たしかにさくらVPSからだと70msくらい出ますね。 - US Eastをあえて選ぶ理由は価格。

=> 速度を気にしなくて良い or 工夫できるなら、価格も大事な要素です。 - RTTだけが重要なわけでは無い。

- Asia Pacificを選んで困ったとこは特に無し。

感想

pingの結果を見ると、やっぱりUS Westを選ぶ人が多いように思っていたのですが、Asia Pacificの人も結構多かったです。ちょうどAsia Pacificのサーバを作っていたところだったので安心しました。

より近いregionができれば悩む必要の無くなるので、今後に期待したいですね。

2. AMI

質問

EC2インスタンスを起動するときに選ぶAMIですが、Amazon AMIやPublic AMIなどの公開されているAMIを利用しますか?それとも自分でイチからOSを入れて構築したAMIを使いますか?なお、前者の場合は起動したインスタンスをカスタムして別のAMIを生成することも含みます。

会場からの回答

- 全員公開されているAMIを利用で、OSをイチから入れるという人はいませんでした。

- 公開されているAMIを利用しつづけて困ったことは特に無い。

- やはりAmazonとしては、Amazon Linuxがおすすめ?

=> 必ずしもそうではない。利用者の自由。 - Amazon Linuxを利用すれば、AWS Premium Supportで有利?

=> 有利というわけではないが、Amazonで仕様を把握しているので回答は得られやすい。 - 会場でも何名かの人が実際にAmazon Linuxを利用しました。

感想

ここもEC2を使う上で悩むポイントでした。

Googleで「EC2 AMI」で検索すると、AMIをOSイメージから作成する情報が多くひっかかり、逆に公開されているこのAMIを使うと良いといった情報があまり無かったので、実はOSイメージからAMIを作成してそれをラウンチするのが一般的なのかと思っていました。

個人的にはrightscaleのAMIを利用していて、それで困ったことは無いのですが、やはり同じような使い方をしている人が多いということで安心しました。また、Amazon Linux を本稼働で利用しているという意見も聞けたので今後は利用してみようと思います。

3. Root Device

質問

AMIを選ぶ時にも絡むのですが、Root Deviceの選択です。instance storeとEBSの2種類が選択でき、それぞれ特徴があります。どちらを利用していますか?利用しますか?

これはあくまでRoot Deviceだけの話で、instance storeがRoot Deviceでもデータ領域にEBSをマウントする方法は、前者になります。

会場からの回答

- ほとんどの人がEBS。

- サーバ用途にもよる。

- 従来はinstance storeだったものをEBSへ移行している。

- Root Deviceをinstance storeにしているのは、以前はRoot DeviceにEBSが利用選択出来なかったからでは。

- EBSは速度的に不利という話があるが?

=> とくにそれで困ったという意見はありませんでした。

感想

EBSは数多くのメリット(インスタンス停止時にデータが消えない、スナップショット(バックアップ)が容易、AMIが簡単に作成できる、別サーバにattachできるなど)があるのでDevice Rootとして利用したいと思っていました。

速度的に不利という情報もあったので、実際のところどうなのかと思っていたのですが、とくに支障は感じないということだったので良かったです。

何か明確な理由が無いかぎりはEBSをRoot Deviceに選んで良さそうですね。

4. EBS Snapshot

質問

EBSの特徴でもあるスナップショットですが、簡単にボリューム全体のバックアップが取れるという優れものです。日々のバックアップとして利用しているのですが、実際のところ困ったこととかありませんか?

例えばスナップショットでバックアップを取っていたが、いざリストアしようとしたらデータが不完全で困った、など。

会場からの回答

- 困ったという意見はナシ。

- スナップショットはS3に保存される。S3の耐久性はイレブンナイン(99.999999999%)なので、まず大丈夫。

=> 自前でバックアップストレージ用意するよりはるかに安全ですね。。。 - ただファイルシステムの整合性は担保されていないので、これは自分でフォローする。

=> 書き込みロックする、DBはダンプする、など。

=> 書き込みが頻繁で無いなら、世代数を多めに取るという考えもあり。 - 念のため他のバックアップ方法と組み合わせている人は?

=> いませんでした。

感想

EBSのスナップショットは簡単にバックアップが取れるのでかなり便利なのですが、あまりに簡単過ぎて、根拠はないのですが若干不安があったりもしました。

そういった心配は不要でしたので、安心して利用できますね。

やってみて

逆質問という形式でやってみたのですが、多く方々から様々な意見を頂いて、とても勉強になりました。まだまだ聞きたい内容はあるので、また次回以降でやってみたいと思います。

回答頂いたみなさんありがとうございました!

雑感

こんなにAWSについて聞いたり話したりしたのは初めてでした:D

他の方の発表ももちろんですし、懇親会でも(ここでは書けない)色々なお話を聞くことができて楽しかったです。やはり「生の声」が聞けるのは勉強会の醍醐味ですね。進化が速いAWSだけに最新情報を共有できるこういった場は貴重です。

懇親会でJAWSの方々から「コアメンバーになる?」と声をかけて頂いたので、コアメンバーとしてお手伝いさせて頂くことになりました。具体的に何をやるのかはまだ分かっていませんが、コミュニティ活動に関わって行ければと思います。

会場提供頂いた富士ソフトさん、AWSのお二方、JAWSのみなさん、ありがとうございました!

- コメント (Close): 0

- トラックバック: 0

PHPカンファレンス関西を2011/04/02に開催します

申し込み受付開始しました!PHPカンファレンス関西サイトからお申し込みください。

PHPカンファレンス関西サイト

2011/04/02に大阪で「PHPカンファレンス関西」というイベントを開催します。

昨年末からイベントや直接お会いした人にはお話していたのですが、PHPカンファレンス関西というイベントを開催します。

東京でもう11年も開催されているPHPカンファレンスようなイベントをぜひ関西でやってみたいということで企画しています。

PHPカンファレンスを関西で!

PHPカンファレンスは、国内最大のPHPイベントで、毎年東京で開催されています。

国内・海外のPHPに精通する識者たちが発表を行うイベントで毎年数百人の参加者が集まります。おそらく関東近郊のPHPユーザの方なら一度は参加したことがあるでしょう。(まだの方はぜひ参加してみてください)

私は関西在住なのですが、これまで何度か参加したことがあります(発表も!)。初めて参加した時は、日頃ネットや本の上でしか知ることができなかった技術について、実際の活用事例を交えてお話が聞けたことに感銘を受けました。実際にその技術を使っている人が、そこにいるというリアリティを感じられる貴重な機会でした。

もちろん勉強会でもそういった経験はできるわけですが、PHPカンファレンスのような大きなイベントで受ける印象とはまた異なるものです。単純に大きなイベントならではのお祭り感もありますし、参加人数も多く、会場も広いので気軽に参加できるというメリットもあります。

こういったイベントをきっかけに技術力が向上したり、新たな視点を発見したり、社外の人との交流が増えたりなどして、自身の視野・活動の幅が広がった人も多いのではないでしょうか。

何度かPHPカンファレンスに参加するうちに、こういったイベントをぜひ関西でやってみたいという気持ちが強くなってきました。

関西ではPHPを使っている人がたくさんいるのですが、勉強会は近年それほど開催されていません。関西のPHPユーザが勉強会のようなイベントに興味が無いかというと、そうではなく、PHPやCakePHPの勉強会を開催すると多くの方が参加されます。PHPユーザも多く、勉強会に興味がある人もいるのに、なぜかイベント開催が少ないというのが現状です。

せっかく興味があって意欲がある人が多いのにこういった場が無いというのは勿体無いことです。

また、これまでこういったイベントに興味が無かった人でも地元関西で開催されれば、足を運んでみようという人がいるかもしれません。一度こういったイベントに参加して、何かの刺激を受ければ、一歩先に進めるきっかけになるのではと思います。

私自身もこういったイベントに参加するようになり、多くの人達との交流を持つことで成長できましたし、何より視野が一気に広がりました。いまWeb上で上がっている最新技術動向も遠いあちらの世界で起こっていることではなく、あくまで自分の延長線上にあるものという感覚を持つことができました。

そういった感覚を味わえる「場」を身近な関西で作りたいと考えています。

開催概要

・日時:2011/04/02(土) 10:30〜16:30(10:00開場) ・会場:大阪産業創造館イベントホール ・参加費用:無料(の予定) ・テーマ:「クラウド」「ソーシャルアプリ」「スマートフォン」時代のPHP ・参加申込:事前登録制(検討中)

2011/04/02に大阪産業創造館(産創館)で開催します。イベントホールを借りているので200人くらいの規模を想定しています。

参加費用は検討中ですが、できれば無料にしたいです。

会場は一つなので、おそらく1トラックで発表を行う形式になります。LT枠なんかも作りたいですね。

テーマは“「クラウド」「ソーシャルアプリ」「スマートフォン」時代のPHP”です。

3つのキーワードをあげていますが、どれもここ1,2年で盛り上がりを見せており、2011年は本格的な利用が進むことが予想されています。そんな時代にPHPはどうあるべきか、どう活用していけば良いかといった内容を盛りこんでいければと思います。もちろん全てのセッションがこのテーマに沿うものというわけではなく、他にも多様なセッションを考えるつもりです。

参加方法ですが、事前登録制になる予定です。こちらは準備が出来次第、告知します。

おそらくPHPのイベントでは関西初の大型イベントになると思うので、PHPに興味がある方はまずは4/2の予定を確保してお待ちください:D

スタッフ募集中!

そんなPHPカンファレンス関西の運営にご協力頂けるスタッフを募集しています。

正直まだまだこれからやらなきゃいけないタスクが山積みですので、こういったイベントの運営に協力したい!という方がいれば shin1x1 [at] gmail.com へご連絡下さい。

まずは公式サイトを立ち上げようと思うので、サイトデザインができる方がいればぜひお願いしますm(_ _)m

多数のご応募ありがとうございました!一旦締め切ります。

- コメント (Close): 0

- トラックバック: 1

第2回関西アンカンファレンスふりかえり

- 2011-01-13 (木)

- event

2011/01/08に第2回関西アンカンファレンスを開催しました。

新年早々の開催ながら、前回を上回る多くの方(120人!)にご参加頂き、本当にありがとうございました。

素晴らしい会場を提供頂いた兵庫県立大学様、そして多大なご協力を頂きました力宗先生にお礼を言いたいと思います。ありがとうございました。

今回も多様な発表が行われ、盛り上がりました。この独特の盛り上がりは、やはりアンカンファレンスならではかもしれません。

参加された方達からイベント直後の懇親会で「次回はいつですか?」と言ってもらえたのが何よりでした。

今回のイベントを終えて感じたことをふりかえってみます。

開催に向けて

前回が2009年年末だったので、今回も2010年末開催を目指して準備をしていました。

ただやはりネックだったのは開催場所。なかなか条件に合うところが無くて困っていたところに @hirokazu1225 さんから兵庫県立大学さんを紹介して頂きました。

やはりイベント開催で重要なのはまずは場所です。

運営チーム

前回と同じく@msngさんとの主催で、スタッフもコアメンバーは同じでした。

当日運営では多くの方にお手伝い頂きました。

特に朝早くから会場に来て頂いた@nia_worksさん、@pinkmacさん、そして今回もセッションリストをblogにまとめて頂いた@issebiさんには助けられました。ありがとうございました。

運営側としては2回目ということもあって、当日はバタバタしながらも(個人的に別件でバタバタしていたのもありますが)、なんとか進められたかなと思ってます。

キャンセル対応、受付対応

やはり運営で負荷がかかるのはキャンセル対応と受付対応です。

前回同様、懇親会費を受付時に支払って頂く形式を取ったのですが、ドタキャンがあったり当日のプラスマイナスがあったりで調整が必要でした。あと集めた現金を見ておかないといけないので誰かが受付に張り付く必要がありました。

このあたりはアンカンファレンスに限らず、参加費、懇親会費を徴収するイベントでは同じ話なので、今後は前払い制にするなど方法を考えたいと思います。

オープニング

オープニングは増永さんと二人でやってみました。二人でやるとかなり楽ですね。

ただ諸注意事項は口頭だけでなく、スライドにもまとめた方が分かりやすいので、これは次回への反省点です。

受付時に注意事項を印刷した紙を配布しては?というアイデアもあったので、これも要検討ですね。

実はこのオープニングは「複数人の発表もありですよー」というメッセージもあったりしたのですが、今回はそういうセッションはありませんでした。

一人で話すのに不安がある人は誰かと一緒に発表してみて「感じ」を掴んでみるのも手ですよ。

時間割

通常枠(15分発表、5分準備移動)

通常枠は20分単位にしました。前回は15分で発表+準備移動だったので、発表時間が増えて良かったと思います。

ただ準備移動の5分はちょっと長かったかもしれません。早く準備移動が終わった場合、発表開始時間まで待つというセッションが多かったので、ここは3分とかもう少し短くても良いですね。

短め枠(8分発表、2分準備移動)

発表慣れしていない人や小ネタ発表の人用に今回新設しました。

短め枠については昼頃まで枠の埋まりが悪かったのでどうかなーと思ってたのですが、参加された方のblogを読むと「テンポ感があって良かった」という意見があるなど好評だったようです。

こちら側の説明不足もあったかもしれないので、これは次回への課題ですね。

休憩時間

昼休みは1時間あったのですが、それとは別に午後に15分程度の休憩を入れても良かったのです。

移動時間が挟まるとはいえ、人の発表をずっと聴き続けるのは結構疲れます。今回も任意で休憩を取るのは自由だったのですが、やっぱり発表やってると聞いちゃいますよね。

休憩時間があればしっかり休めます。また、他の参加者と話すこともできますから、こういうほっと一息できる時間は欲しいです。

部屋で発表テーマを分ける案

今回は技術系の発表が多めな印象だったので、技術系とそれ以外が半々くらいになると良いかなーとか感じました。

もちろんテーマは発表する人の自由なのですが、A会場は技術系、B会場はそれ以外とテーマで部屋を分けると、同じ時間枠でどちらも技術系になるということも無いですし、似た内容のネタがかぶらなくて良いと思います。

これは次回検討してみます。

カンパ

今回の会場は兵庫県立大学様のご好意で提供頂いたのですが、名札ケースやら電源タップ等々の備品の経費がかかかりました。

経費分を参加者で頭割することも考えたのですが、カンパで援助してもらうという方法を取ってみました。

最悪0でもしょうがないと思っていたのですが、これが予想外というか、ありがたいことに多くの援助を頂きまして、備品購入分に関しては十分に賄える額をカンパして頂きました。

今回購入した備品、そして余剰金については、今後のイベント運営に大切に活用させて頂きます。ありがとうございました。

カンパしていただいた額:\20,000+小銭(小銭はまだ集計できていませんので、でき次第記載)

一体感

前回も今回も感じたのですがアンカンファレンスをやって楽しいのはこの一体感なんですね。

参加者の約1/3の人が発表者になるということと、セッションごとに自分で聴くセッションを選択して移動するということもあり、あちらこちらで発表者を助ける姿が見られました。

発表者がPCでデモをする時に代わりにマイクを持っててあげたり、ホワイトボード(時間割)を写真に撮ってTwitterに投稿したり、MacのVGAアダプタをさっと貸してあげたり、PCをプロジェクタにつなぐのを手伝ってあげたり、そして、しっかりリアクションを取る、などなど。

スタッフでなくても気づいたことは誰かがやる、みんなでセッションを成立させよう、盛り上げていこうという雰囲気はとても嬉しかったです。

この一体感、みんなでイベントを盛り上げようというのは是非次回以降にも繋げていきたいですね。(これが無くなったら成立しないイベントですし。)

個人的に

運営側だったので落ち着いて聞けたセッションはわずかだったのですが、個人的に一番刺さったのは@shokutoさんの「「伝わるプレゼン」のつくりかたのヒント」でした。

プレゼンの内容ももちろんですが、発表自体がセッションの内容を表すもので、非常に分かりやすく、勉強になりました。

正直15分じゃなくて、もっと長く聞きたかったです:D

発表もちょろっとしてきました。資料も何も用意してなかったのですが、会場が素晴らしいのと発表したみんながあんまり楽しそうなんで「聞きメール」とかの話をしました。

役に立つような情報は皆無ですが、少なくとも発表した自分は楽しかったのですし、リアクション(笑いとか:D)もたくさん頂いたので、やって良かったです。replyをiPhoneに飛ばして遊んで頂いた方ありがとうございました!

次回!

というわけで2回目も無事に開催できました。会場次第ということろが大きいですが、せっかくなのでこのまま関西の恒例イベントにしたいですね。

どんな形であれ、これまで発表した人の中で「もう二度と発表はしたくない」という人には会ったことが無いので、まだの方は次回はぜひ発表してみてください。こうやって発表する人が増えて、イベントが盛り上がって、関西のIT関係者が盛り上がっていければ、開催した僕らもうれしいです。

最後に今回もバッチリの運営をやってくれたスタッフのみんなありがとう!とくに@keko、@ricochinのご両人には、はるばる東京からの参戦なのにフル回転で受付をやってもらって感謝感謝です。次回こそは負担を減らせるように工夫します:D

では2011年もがんばっていきましょー!

関連エントリ

- コメント (Close): 0

- トラックバック: 0

2010年ふりかえり

- 2010-12-31 (金)

- 雑記

2010年もいよいよ今日が最後に日になりました。

今年も、Shin x blogやFacebook、Twitter、イベント等々でお世話になり、本当にありがとうございました。

ざっくりですが2010年の活動をまとめてみました。

blogエントリ

2010年に書いたものでPVが多かったものを5つ。

PHP基礎文法最速マスター

初1000はてブ超え!やっぱりこういうネタは強いですね。

iPadでPHP開発ができるか試してみた

興味ある人が多いようです。この夢は今はAirで叶いました:D

約半月で 4,000,000PV を華麗にさばく Google App Engine

なんでも判定ツクールでのGAE実績。今ではもっとケタ違いのアクセスをさばいているサービス事例も聞くので、この程度なら全然問題ありません。

iPadを持ち歩くのにオススメなユニクロバッグ

コンパクトでお買い得なユニクロバッグ。いまはAirを入れてます。

Google App Engineで独自ドメインを使う

GAEでの独自ドメイン。意外に面倒なので手順を載せました。

blogデザイン変更

エントリでは無いですが、blogデザインを変えました。「前の方が良いよー」という嬉しい意見も頂いたのですが、個人的には今のデザインの方が読みやすいので良いかなと思ってます。

つくったもの

hot.hatebu

はてブホットエントリーを集計したりするサービスです。

Google App Engine/PythonでDataStoreを使うサービスを作ろうと思い、作りました。内容は単純ですが、実際に作ってみると勉強になることが多かったです。

なんでも判定ツクール

〇〇判定を簡単に作れるサービスです。Twitterで火が付いて一時は半月で400万PVを記録するなど盛り上がっていました。

これもGoogle App Engine/Pythonですが、アクセスが急増してもGAEが勝手にスケールしてくれるおかげで何の苦労も無くアクセスをさばいくれました。これを体感するとGAEを使いたくなりますね。

ついもーにん!

朝TwitterのReplyでメッセージが届くサービスです。クックパッド社の「開発コンテスト24」に応募するために24時間で作りました。

開発自体はすぐに終わったのですが、アイデア出しとblogエントリ書くなど全体をうまくまとめるのに時間がかかりました。

参加者が随時Twitterで進捗をつぶやいていたので、一緒に開発している感があって楽しかったです。

アゲ本

「35歳からの〇〇」のように年齢がタイトルに含まれる本を探すサービスです。

なんで作ったんだろ。。。

iScreenShot

iPhone(iPod touch、iPad)のスクリーンショットを共有するサービスです。

公開してすぐにはてブニュースに掲載して頂きました。コンテストやったりで開発以外でも色々とやっていました。

やっぱりiPhoneアプリ版が必要だと思うので、開発しようと思ってます。

RT Reader

TwitterのタイムラインでRTされたtweetだけを見るサービスです。

iPhone版ではjQTouchを使ってWebアプリながらiPhoneアプリっぽく作りました。

聞きメール

1×1からiPhoneアプリをリリースしました。

初のiPhoneアプリリリースだったので、手続き系が手間取りました。はじめてAppStoreに並んだ時は感動しました:D

イベント

2010年は2009年に比べてイベント参加がぐっと減ってしまいました。

要因はまあ色々あるのですが、色々なことを考え直すいい機会になったと思います。

発表したのは以下+クックパッド開発コンテストのLTくらいですね。

ネットラジオ

不定期ですが「Webなんたらかんたら」というネットラジオを@msngさんとはじめました。

Web系なネタをゲストを招いてダラダラと話しています。

昔からラジオ好きだったので、気恥ずかしい気もしますが楽しんでやってます。

Podcastもあるので良かったら聞いてみてください。

2010年は

見つめ直す、そして、もがく年でしたね。

思い悩んだり、プライベートで色々あったりで、年初に想定していた活動は思ったようにはできませんでした。

特にイベント系については色々と考えたりしてたので、これはまた別エントリにでも書いてみます:D

その中でも、いくつかのサービスを作ったり、iPhoneアプリが出せたのは良かったです。

2011年は

とりあえずイベントが二つ(1/8の第2回関西アンカンファンレス、4/2のPHP@Osaka(仮))があるのでそれに向けて頑張ります。

イベントについてはまだ模索は続きますが、今年よりは参加すると思います:D

今後も個人的なサービスも作りますが、それより1×1としてのサービスやプロダクトを継続的にリリースしていこうと思ってます。

サービスをリリースするごとにPRの重要性をつくづく感じているので、ここも伸ばしていきたいですね。

では来年もよろしくお願いします!

- コメント (Close): 0

- トラックバック: 0

PHP Advent Calendar jp 2010 まとめ

PHP Advent Calendar jp 2010が終了しました。

shin1x1から、ラストのrnskさんまで、24日間24名が毎日(若干日がずれたり、前後したりしたことはありましたが;-p)PHPに関するエントリをblogに書いていきました。

参加されたみなさん本当にありがとうございました&お疲れ様でした。

技術系Advent Calendarに参加すること自体が今年初だったのですが、やってみて色々感じたことをつらつらと。

感じたこと

担当日の緊張感(締切りのあるblogエントリ)

言いだしっぺなので初日が当番だったわけですが、何がなんでもその日に書かなきゃいけないというのは良い緊張感でした。

blogを書くというのは、なんだかんだ言ってパワーがいるわけです。とくに忙しい時期だと書きたいことはあってもなかなか書き出せない。もし書き出してもなんかしっくりこずにそのままお蔵入りになることがあったりします。

ただ今回に関しては締切りがあるのでとにかく書いてアップします。

やっぱり最後まで仕上げてアウトプットするとスッキリします。中途半端で終わるより精神衛生上良いですね。

ちょうどCakePHP Advent Calendarも参加しており、2日連続でエントリを書くことになったのですが、大変でしたけどちょっと祭り気分で楽しかったです。

担当日が終わった後がちょっと寂しい

担当日が終わって、CakePHP Advent Calendarの分も書き終えた後は、もう自分の番は回ってこないのでちょっと寂しかったです:D

いちおう主催なので担当日表を作ったり、担当の方にリマインドしたりと事務作業的なことをやりつつ、見守る日が続きました。

担当日にアップするには

見ていて感じたのは担当日に書きだす人が多いのかなーと思いました。

もちろんそれは書く人の自由なので担当日にエントリをアップできれば問題無いのですが、担当日*当日*に書かなきゃいけないわけではないので、担当日に予定がある場合は少し余裕を持って前日までに書いてしまって、当日は修正+アップだけにする方が楽ですね。(締切りギリギリのプレッシャーを受けて書くのも悪く無いですけどね:D)

いちおう主催する側としては、担当の方が書いてもらえるまで結構気を揉んで見守ったりしていたので、早めに書いてもらえると嬉しかったりします。

とにかく完走できて良かった:D

これが今の率直な感想です。当日に書けていない日が2日ありましたけど、まあ初回ということでいちおう完走とさせて下さい。

次回があるかは分かりませんが、次は担当日に書けなかったら焼肉奢りとかにしましょう:D

PHP Advent Calendar jp 2010 エントリ

ATNDのコメント欄に並んでいますが、こちらでも一覧にしました。

あらためて振り返ると色々なネタがありますね。PHP言語や関数以外にもライブラリやフレームワーク、マニュアル、php.net、経験話、そしてネタと多様なエントリがありました。

Merry X’mas!!

- コメント (Close): 0

- トラックバック: 0

Twitter疲れにオススメなiPhoneアプリ「聞きメール」をリリースしました

1×1からiPhoneアプリ「聞きメール」をリリースしました。

「聞きメール」は一言でいうなら、良かったこと悪かったこと、愚痴などなどをキャラクター達に聞いてもらうアプリです。

日々の生活で言いたいあんなことやこんなこと。

みんなに言える話なら良いですが、誰にでも言える話ばかりではないですよね。

楽しい話ならまだしも愚痴系となるとなおさらです。愚痴系は聞いている方も嬉しくはならないので、できたら誰にも言いいたくない。でもやっぱり言ってスッキリしたい。じゃあ穴でも掘って叫んでみようと思っても、コンクリートジャングルでは穴が掘れる地面すら無い。

じゃあ、Twitterで発散しよう!ということでポロッとtweetしてしまうとそれは全世界に発言しているのと同じことで、誰が見ているか分かりません。RTにRTされて見知らぬ誰かから意図しない取られ方をすることもあります。

例えば「誰それが不倫した」などポロッとtweetしたことがワイドショーに取り上げられるかもしれません。。。

そんな時に「聞きメール」。

いつでもどこでも

「聞きメール」ならいつでもどこでも多彩なキャラクター達があなたのどんな話でも聞いてくれます。外部と通信はしませんので電波の届かないところでも大丈夫です。

また電車の中などでも使いやすいようにインターフェイスをメールアプリに似せています。パッと他人が見た時にはメールを書いているようにしか見えないですね。

あなたの話を知っているのはキャラクター達だけ

あなたの書いた内容は一切外部には送信されませんし、アプリ内にも保存しません。人に言うにはちょっとなーという話でも安心して書いて下さい。

キャラクター達が返すリアクション

書くだけでスッキリすることも多いと思うのですが、「件名」であなたの気分を指定することで、表情とメッセージでキャラクター達が多様なリアクションを返してくれます。

例えばキャラクター「もちぴょん」のリアクション。件名に「サイコー!」を指定すると、こんなにゴキゲンな表情でリアクションを返してくれます。ちょっとおかしなリアクションが返ってくることもありますが、それもキャラクターのご愛嬌ということで。

もちぴょんに癒されてます:D

実はある程度開発が進んだ段階から自分のiPhoneに入れているのですが、かなりのヘビーユーザーです。

愚痴ばかりを書いているわけではないですが、今言いたい一言(ひとりごとに近いこと)をキャラクター達に聞いてもらってます。

これやってみると分かるのですが、メールを送るという行為をしただけで、結構スッキリします。また件名で欲しいリアクションを入れるので、ほぼ欲しいリアクションが帰ってきます。

予定調和なんですけど、ただ聞いて欲しい時はこれが良いですね。(反論とかされないですしね:D)

ストレスがなにかと多い昨今、あなたの話をなんでも聞いてくれる「聞きメール」、よろしくお願いします!

- コメント (Close): 2

- トラックバック: 1

- 検索

- フィード

- メタ情報